Marketing

Wort & Bild Verlag wird bei den European Publishing Awards mit fünf Trophäen ausgezeichnet

Bei den diesjährigen European Publishing Awards gewinnt der Wort & Bild Verlag fünf internationale Preise in den Kategorien "Service", "Cover One-Shot", "Illustration", "Magazine Relaunch" und "Podcast" – und damit so viele wie noch nie zuvor.

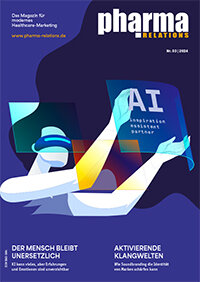

Jetzt vier Monate testen

Entdecken Sie Pharma Relations mit unserem unschlagbaren Probeabo! Sie erhalten vier Ausgaben topaktuelles Branchenwissen – monatlich in Ihrem Briefkasten.