Herr Mueller, mit der Positionierung als Health Family macht Medice deutlich, dass die Therapie von Erkrankungen mehr umfasst als nur Arzneimittel. Welche Bedeutung haben in diesem Kontext digitale Therapieoptionen?

Klaus Mueller: Wir gehen bei Medice davon aus, dass eine effektive Behandlung von Erkrankungen auf drei Säulen basieren muss: Die erste Säule ist die Pharmazie. Im Rx-Bereich sind wir führend im Indikationsfeld ADHS, stark in der Nephrologie und seit Kurzem in der Urologie aktiv. Im OTC- und OTX-Bereich, der bei Medice unter der Bezeichnung Primary & Consumer Care (PCC) läuft und zu dem das Tochterunternehmen Schaper & Brümmer mit seiner Phythokompetenz gehört, haben wir starke Marken wie „Meditonsin“, „Esberitox“, „Femicur“ und „Soventol“.

Die zweite Säule bildet das Thema Ernährung. Denn bei Medice sind wir der Überzeugung, dass das Thema Ernährung ein zentrales ist, wenn man Krankheiten heilen will.

Die dritte Säule bilden die digitalen Therapien mit dem Tochterunternehmen Medigital. Im Unterschied zu vielen anderen Unternehmen sehen wir die digitalen Therapien aber nicht unter dem „Beyond the pill“-Aspekt. Das heißt, wir entwickeln die digitalen Therapien nicht, um noch mehr Tabletten zu verkaufen. Ein gutes Beispiel, um das zu verdeutlichen, ist die App „hiToco“, ein personalisiertes Training als angeleitete Selbsthilfe für Eltern im Bereich ADHS. Denn wenn Eltern mit ihrem Kind zum Pädiater gehen, bekommen sie dort oftmals nur eine Verdachtsdiagnose. Die ADHS-Diagnose selbst wird meist von einem Psychiater kommen, aber die Wartezeit zwischen der Verdachtsdiagnose und dem Termin beim Psychiater ist meist relativ lang. Um diese Zeit zu überbrücken und den Eltern eine Hilfestellung zu geben, kann der Kinderarzt die DiGA verschreiben. „hiToco“ ist zurzeit im Zulassungsprozess beim BfArM.

Entwickelt Medice seine digitalen Angebote alle selbst?

Das ist sehr unterschiedlich. Mit dem Tochterunternehmen Medigital haben wir eine eigene Entwicklungsgesellschaft, die in der Lage ist, Software als Medizinprodukt zu erstellen und alle Anforderungen, die das BfArM für eine Listung als DiGA erhebt, zu erfüllen.

Wir schauen aber auch, welche Entwicklungen anderer Unternehmen wir einlizenzieren können. Beispielsweise haben wir die Vermarktung von „attexis“ übernommen, einer hoch individualisierten, skalierbaren digitalen Therapie von GAIA, die erwachsene ADHS-Patient:innen dabei unterstützt, ihre Symptome effektiver zu bewältigen. „attexis“ passt perfekt zu unserem ADHS-Portfolio, und GAIA profitiert umgekehrt von unserer Vermarktungskompetenz und der Kraft unseres Außendienstes in diesem Bereich.

Der dritte Weg ist, eine digitale Therapieoption komplett zu übernehmen. Kürzlich haben wir zum Beispiel das Unternehmen Selfapy mit der gleichnamigen DiGA im Bereich Mental Health übernommen. Das ist für Medice ein weiterer Schritt auf dem Weg vom Arzneimittelhersteller zum Anbieter von klinisch validierten multimodalen Gesundheitslösungen. Und er unterstreicht, dass wir digitale Therapien nicht als „Anhängsel“ von pharmazeutischen Produkten sehen, denn wir haben aktuell noch kein stoffliches Arzneimittel in diesem Bereich.

Selfapy passt sehr gut zu uns, denn neben der DiGA „Selfapy“ bei Depressionen verfügt das Unternehmen auch über digitale Therapien für chronische Schmerzen, Panik- und generalisierte Angststörungen, Bulimie und Binge Eating. Chronischer Schmerz und Angststörungen sind Themen, die viele unsere Nephrologie-Patienten betreffen. Und das Thema Depression passt wiederum gut zu unserem Bereich Frauengesundheit, in dem wir neben Arzneimitteln auch die digitale Anwendung „femfeel“, die Nutzerinnen in den Wechseljahren unterstützt, anbieten.

Sind Sie bei Medice auf eine Zulassung der digitalen Therapien als DiGA fokussiert?

Nein, die Erlösmodelle sind sehr unterschiedlich. Präventions-Apps kann man im Selbstzahlermarkt anbieten, der in Deutschland allerdings ziemlich schwierig ist. Daneben gibt es das Thema Selektivverträge mit einzelnen Krankenkassen. Diesen Weg verfolgen wir zum Beispiel bei „femfeel“. Am relevantesten ist für uns aber tatsächlich das DiGA-Modell, weil man damit in die Verschreibung kommt.

Wie offen sind Ärzte dafür, eine DiGA zu verordnen?

Das ist individuell sehr unterschiedlich. Aber beim Thema DiGA gibt es auch ein grundsätzliches Problem: Die Ärzte werden in dem Konzept nicht angemessen berücksichtigt, insbesondere was das Thema Vergütung betrifft. Aber nicht nur die Vergütung, sondern auch die Kontrolle des Arztes über diese Therapien ist relativ schlecht. Der Patient bekommt eine DiGA verschrieben, verschwindet anschließend und der Arzt hat dann damit nichts mehr zu tun. Das ist jedoch genau das, was der Arzt nicht will. Deshalb ist das Thema Überzeugungsarbeit und die persönliche Beziehung unseres Außendienstes zu den Ärzten sehr wichtig: Denn wir vermitteln, dass ihm unsere ganzheitlichen Therapiekonzepte dabei helfen, seine Patienten besser zu behandeln – und ein wesentlicher Teil dieser Konzepte sind häufig auch digitale Anwendungen.

Die bereits erwähnte App „hiToco“ ist dafür ein schönes Beispiel. Die Eltern fühlen sich nach der ADHS-Verdachtsdiagnose häufig alleine gelassen. Der Kinderarzt kann ihnen mit der Anwendung dabei helfen, mit der Situation klar zu kommen. Uns als Unternehmen bieten digitale Optionen die Möglichkeit, bestehende Therapien zu erweitern und gleichzeitig, neue Facharztkreise zu erschließen.

Inwiefern ist aus Ihrer Sicht bei digitalen Therapien eine direkte Patientenansprache wichtig, um auf diese Weise einen Pull-Effekt zu erzeugen?

In Maßen und als flankierende Maßnahme kann eine solche Kommunikation im Sinn von Awareness-Kampagnen sicherlich sinnvoll sein. Das hängt aber immer auch davon ab, in welchem Indika-tionsbereich man sich bewegt. Unsere wichtigste Zielgruppe sind und bleiben die Verschreiber.

Sie hatten eben auch das Thema Selektivverträge erwähnt. Welche Bedeutung hat dieses Vermarktungsmodell für Medice?

Auch das ist sehr individuell abhängig von der Indikation, dem Thema und natürlich auch von dem, was die jeweilige Krankenkasse will. Man muss einfach schauen, wo das überhaupt Sinn macht. In Therapiefeldern, wo es Disease-Management-Programme oder besondere Versorgungsmodelle nach §140a SGB V gibt, zum Beispiel bei Adipositas oder auch in der Nephrologie, können Selektivverträge für alle Beteiligten – Ärzte, für Krankenkassen und Patienten – interessant sein. Für die Krankenkassen stellt sich bei Selektivverträgen natürlich aber auch immer die Frage, ob sie sich bei ihrem Patientenkollektiv rechnen.

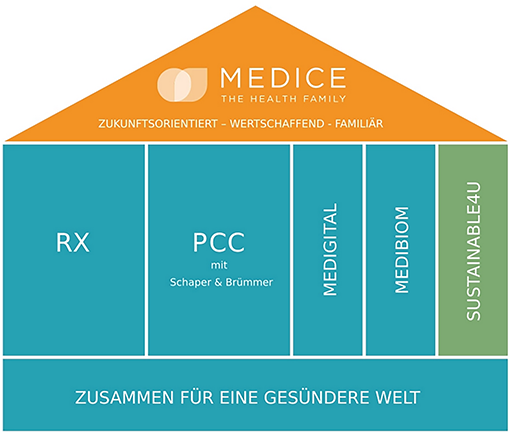

Die Säulen der Medice Health Family: Arzneimittel aus den Bereichen Rx und Primary & Consumer Care (PCC), digitale Therapeutika von Medigital und Ernährungskonzepte von Medibiom, die alle an Nachhaltigkeitskriterien ausgerichtet sind. Quelle: Medice

Auffällig ist, dass im Bereich der digitalen Therapien mittelständische, häufig familengeführte Pharmaunternehmen besonders aktiv sind. Woran liegt das?

Big Pharma hat es mit Accelerators, so etwas wie unternehmensinternen Startups, versucht. Das hat nicht so richtig funktioniert. Vereinzelt gibt es zwar Kooperationen zwischen großen Konzernen und Entwicklern digitaler Therapien, aber ich denke, insgesamt sind die Umsätze und Gewinnmargen in diesem Bereich – noch – zu klein für die großen Player. Einiges läuft da aktuell wohl auch im Stillen ab.

Aus meiner Sicht ist aber auch ein entscheidender Punkt, dass inhabergeführte Unternehmen kürzere Entscheidungs- und Umsetzungswege haben und daher sehr agil agieren können. Wenn die Geschäftsführung die strategische Entscheidung trifft, neben Arzneimitteln auch auf digitale Therapien zu setzen, dann kann das relativ schnell umgesetzt werden. Das zeigt auch die Erfahrung aus meinen früheren Tätigkeiten bei xmachina und TWT Digital Health: Die Nachfrage nach Unterstützung im digitalen Bereich kam vor allem aus dem Mittelstand und weniger aus Big Pharma.

Für Medice sind also digitale Thearapien mehr als ein „nice to have“?

Wie wichtig das Thema Digital Health für Medice ist, zeigt sich daran, dass das Tochterunternehmen Medigital nicht nur eine Sparte ist, sondern dass wir solche Themen, auch was Marketing und Vertrieb betrifft, in das Gesamtunternehmen hochziehen. Es geht nicht darum, dass wir uns eine Softwarefirma leisten, die ein bisschen herumprogrammieren darf. Das Digitale ist neben der Pharmazie und neben indikationsbezogenen Ernährungskonzepten ein gleichberechtigter Pfeiler der Unternehmensstrategie.

Das zeigt sich auch daran, dass Dr. Felix Lambrecht, der Kopf fürs Digitale bei Medice, Mitglied der Geschäftsführung ist und das Thema Integrated Healthcare Solutions auf höchster Ebene vorantreibt.

Vielen Dank für das Gespräch, Herr Mueller.