Marketing

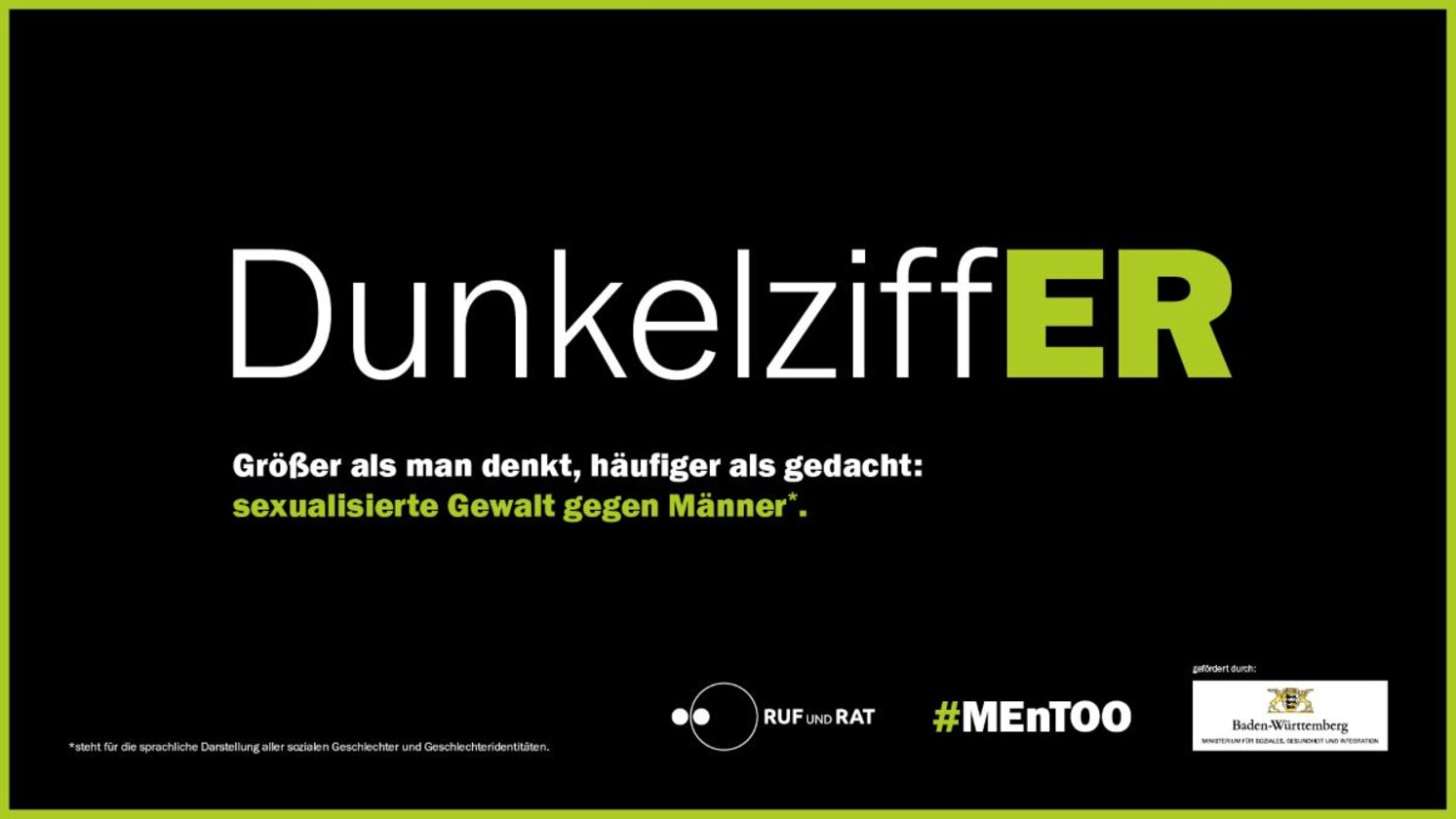

Neue #MEnTOO-Kampagne von Schmittgall Health

Sexualisierte Gewalt gegen Männer werde in der Öffentlichkeit kaum wahrgenommen, daher engagiert sich die Kreativagentur Schmittgall Health gemeinsam mit der Diözese Rottenburg-Stuttgart und deren psychologischer Beratungsstelle „Ruf und Rat“ für mehr “Hinschauen” bei diesem Thema. Aktuell mit einer neuen Kampagne, die hauptsächlich in den sozialen Medien ausgespielt wird.

Jetzt vier Monate testen

Entdecken Sie Pharma Relations mit unserem unschlagbaren Probeabo! Sie erhalten vier Ausgaben topaktuelles Branchenwissen – monatlich in Ihrem Briefkasten.